裁量労働制のメリット、デメリットを徹底解説

働き方改革が進むなか、テレワークやフレックスタイム制と並んで「裁量労働制」が注目されています。

裁量労働制とは具体的にどんな働き方なのか、自社でも導入できるのかどうか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、裁量労働制の概要と、導入のメリットデメリットについて解説していきます。

裁量労働制とは

裁量労働制とは、働く時間や業務の進め方を会社が決めるのではなく、労働者の裁量にゆだねる働き方のことをいいます。

裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があり、対象となる業務が厚生労働省で次の通り定められています。

専門業務型裁量労働制の対象業務

専門業務型裁量労働制の対象業務は、「新商品や新技術の研究開発業務、デザイナー、コピーライター、弁護士、建築士、税理士」など19の業務に限定されています。

<参考:専門業務型裁量労働制/厚生労働省>

企画業務型裁量労働制の対象業務

企画業務型裁量労働制の対象業務は、次の①~④をすべて満たす業務です。

① 事業の運営に関する事項についての業務であること

② 企画、立案、調査及び分析の業務であること

③ 業務の性質上、適切に遂行するにはその方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること

④ 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること

<参考:企画業務型裁量労働制の適正な導入のために/東京労働局>

みなし労働制やフレックスタイムとの関係

裁量労働制には2種類あることをご紹介しましたが、ここではみなし労働制やフレックスタイムとの関係を解説します。

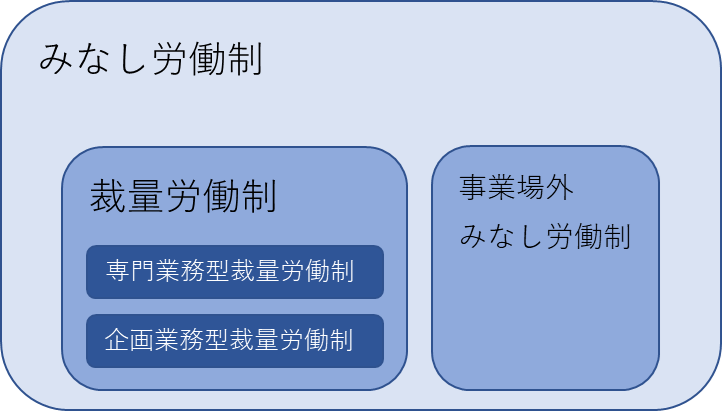

図にある通り、裁量労働制はみなし労働制の一種です。

外回りの営業職などに適用される「事業場外みなし労働制」と同様に、実際の労働時間にかかわらず、一定の時間労働したものとみなします。

労働者が出勤・退勤の時間を自由に決められるという点では、フレックスタイム制と似ていますが、フレックスタイム制は「変形労働時間制」の一種です。

フレックスタイム制の場合、月単位などで働くべき時間数の大枠が決められており、配分は自由ですが実際にその時間分は働かなければなりません。

一方、みなし労働制の場合、実際の労働時間に関係なくみなし時間分は働いたものとみなすため、この点がフレックスタイム制とは大きく異なります。

裁量労働制を導入するメリット

裁量労働制の導入には、次のようなメリットがあります。

●人件費の管理がシンプルになる

●生産性が向上する

●柔軟な働き方が可能になる

裁量労働制の最大の特徴は、業務の繁閑に合わせて労働時間を調整できる点です。

仕事が立て込んでいる時期には集中して働き、そうでない時期は労働者の判断で「午後出社」や「早上がり」が可能になります。

これにより残業代はある程度抑えられ、労働者も柔軟な働き方が可能になります。

ただし、裁量労働制でも割増賃金が発生する場合もあるので注意が必要です。

具体的には、深夜労働や休日労働は法定通り割増計算となります。

また残業についても、あらかじめ取り決めた「みなし労働時間」が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合には、超えた部分について支払いが必要です。

裁量労働制を導入するデメリット

裁量労働制の導入には、次のようなデメリットもあります。

●導入の手続きが複雑

●労働時間の管理が難しくなる

●コミュニケーションが減少する

裁量労働制の導入手続きは、やや複雑なものになっています。

専門業務型では労使協定の締結が、企画業務型では労使委員会の設置が、それぞれ義務づけられています。これらは、裁量労働制を導入した結果、労働者がかえって過重労働に追い込まれることを防ぐことが目的です。

導入時には手間がかかりますが、後々の労使トラブルを避けるためには必要なステップですので、もれなく対応しておきましょう。

また、裁量労働制を導入した現場では、コミュニケーション不足にも注意が必要です。

労働者の出勤・退勤時間がバラバラになることで、業務の進捗管理やちょっとした相談、ミーティングの設定などが難しくなる可能性があり、コミュニケーション不足での機会損失を防ぐためには、web会議やグループチャットなど、ITツールの活用するなども合わせて考える必要があります。

まとめ

裁量労働制は、企業にとっては人件費の削減や生産性向上にはとても効果のある制度ですし、従業員にとっても業務状況に合わせて柔軟に時間のやりくりができる点では、ライフワークバランスが確保しやすく、魅力的な制度です。

しかし、裁量労働制は一足飛びに導入しても上手くいくような制度ではありません。

有効的に運用するためには、導入に伴う課題をきちんと洗い出し、その課題の着地点も合わせて検討する必要があります。

上手く運用できれば、企業にとっても従業員にとってもメリットのある制度ですので、導入を考えているといった場合には、メリットデメリットを踏まえ、自社で運用が可能かどうかをしっかりと見極めた上で、ご検討下さい。

-

前の記事

SNSを使った採用戦略【無料オンラインセミナー】 2022.05.27

-

次の記事

”応募者をファンにする”仕掛け作り【無料オンラインセミナー】 2022.06.13